- 絮言.狂想#085:震耳欲聾(客串:Cassie) - 2025-09-25

- 絮言.狂想#084a:我想返屋企啊(客串:Melody Lin) - 2025-08-20

- 絮言.狂想#083:你點解有口音嘅? - 2025-07-30

上次講咗唔少歐洲語言裡面嘅名詞常見嘅特性——詞類(陰陽/男女),大概解釋咗下點樣去諗呢個概念,會比較容易接受、熟習。而家將話題轉去一種比較少見少少嘅特性,雖然佢淨係喺某啲日耳曼(如德文)、斯拉夫(如俄文)、或者古語言(如拉丁文)出現,但係非常有趣,而且一旦通咗腦裡面嗰個思路,學起嚟都事半功倍。

我有好多朋友喺大學時學德文,一去到第二個學期左右,都會畀名詞、形容詞變格法嚇一嚇。原因係喺呢啲語言裡面,每個名詞都要根據佢喺句子裡面嘅作用,有唔同嘅詞尾。四個格,加埋男男女女噉乘返開,每個字都好似要死背成個表噉,好易令人望而卻步。所以我想喺呢道嘗試解釋一下變格呢個概念,等下次有老師笪個表出嚟嘅時候,都知道發生緊咩事吖。

聽落好深?其實你已經識!

格,講到好高深噉,其實就係一種統稱,指改變一個詞嘅樣,去表達佢嘅作用。其實,你好可能已經喺日常生活用緊。

我哋嘅粵語裡面因為每個詞都獨立,詞同詞之間嘅關係都係加個字嚟表達,例如「嘅」。如果我講「佢嘅電話號碼」,「嘅」就係表達「佢」同「電話號碼」之間從屬嘅關係。

轉做英文嘅話,會講his number。留意返his同number之間係冇字嘅,his本身從he變出嚟,就係加上咗從屬嘅意思。有另一個罕見啲嘅表達方法,會用of his,例如a friend of his。呢個of,就相當於我哋嘅「嘅」,只不過前後調轉咗噉解。

因為英文嘅根源同德文一樣,所以保留咗某啲變格,最簡單嘅就係me/him/her。你會諗,乜唔係賓語代詞(object pronoun)嚟㗎咋咩?係啊,賓語代詞,其實就即係將人稱代詞I/he/she變成賓格(accusative case),表達佢作為接受嗰個動作嘅角色。睇例句:

She sees him.

She係主語代詞(subject pronoun),亦即係代詞嘅主格(nominative case),表達「佢(陰性)」做出「睇」呢個動作。

所以話,德文老師講到咁複雜,其實並冇想像中咁陌生。你本身已經識兩個格,只不過要轉個名噉解。

呢句直接譯做德文:

Sie sieht ihn.

同樣道理,sie就係「佢(陰性)」嘅主格(或者賓格),ihn就係「佢(陽性)」嘅賓格。

同英文唔同嘅係,一嚟德文多兩個格,表達其他作用;二嚟除咗代詞之外,其他詞語,例如冠詞(article i.e. a/an/the)、形容詞,甚至某啲名詞,都係跟住變。例如:

Die Mutter sieht den Studenten. (個媽媽睇到個學生。)

今次個主語變咗「媽媽」,加咗個die (the)。Die係陰性嘅冠詞,好似啱啱嘅sie噉,會講畀你知呢個名詞係主語或者賓語嘅角色。(貼士:歐洲語言裡面,通常陰性嘅變法都會簡單啲。)「學生」一般係der Student,而家因為佢係畀人睇到嗰個,所以變成賓格:der變成den,而個名詞本身(罕有地)都加埋個-en,明確噉講畀你知佢係賓語。

越講越多terms,但係你再諗返轉頭,都係同she sees him嘅思維一樣。

噉點解要變格啫?

一句講曬:同「男女」一樣,純粹因為本來已經有。

但係從學習外語嘅角度諗呢?其實係將啲意思界定得更清楚。睇睇呢兩句:

本書畀咗佢。

我畀咗佢。

第一句裡面,你點知係「某人」將本書畀咗佢,而唔係本書將「某樣嘢」畀咗佢呢?第二句,你點知道唔係「我」畀人當奴隸送咗畀佢呢?就淨係靠上文下理(同埋常識)。

德文之類嘅語言,就係減少咗對上文下理嘅依賴。有一句喺教科書成日見到嘅:

Der Hund beißt den Mann.(隻狗咬個人。)

Den Mann beißt der Hund.(個人咬隻狗……?乜狗肉節咩?)

其實兩句意思一樣,都係狗咬人,唯一分別係第二句強調係個人畀狗咬(而唔係其他嘢)。前後兩個名詞組,你無論點調,都唔會變咗食狗肉。

點解呢?就係因為der同埋den已經提供咗你需要嘅資訊,幫你理解邊個係咬者,邊個係被咬者。同上面嘅Student一樣,der代表陽性嘅主格,den代表陽性嘅賓格,所以你一旦寫咗呢兩個冠詞,就知道係狗咬人。

變格畀到德文好多自由空間,可以將唔同嘅名詞擺喺句頭,做強調嘅作用。喺某啲語言更加犀利,成句幾隻字,可以亂咁調。例如我上拉丁文堂睇過嘅一句:

Nulli secundus in oriente.(喺東方次於無人。皇家香港軍團格言)

Nulli係冇人嘅意思,如果唔睇格,就會睇成「冇人係東方嘅第二」。但係nulli係與格(dative case),意思就係佢係「次於」嘅對象,所以secundus其實係形容個軍團,講佢喺東方唔次於任何人。就係因為有呢個格,所以可以將「冇人」擺喺開頭,加以強調,串啲。

諗做介詞(preposition),冇咁驚。

其實好多時候,某啲用格嚟表達嘅意思,可以諗成to、of等介詞。

啱啱嗰句nulli secundus,譯做英文就係second to none。與格就充當咗to或者粵語「於」嘅角色。

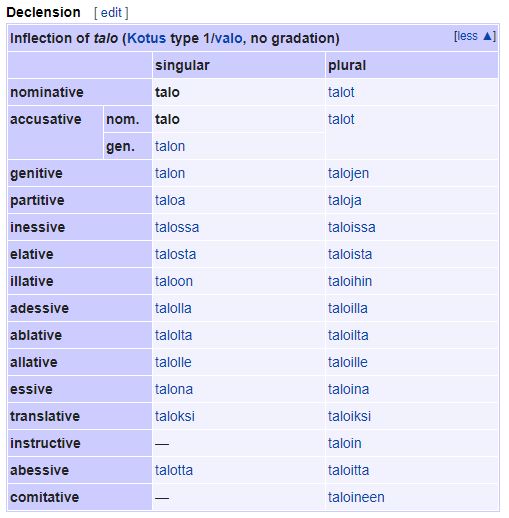

舉個極端啲嘅例子:芬蘭文。(先利申冇學過。)啲人成日搬「十五個格」出嚟嚇人,但係一睇落去,只不過係將個介詞黐咗落個名詞嘅噼噼。

好似上面個表,好多乜乜ive嘅terms,其實幾乎每個都係一個介詞。inessive即係in(喺裡面)嘅意思,elative係from(喺裡面出嚟),illative係into(入去裡面),如此類推。你諗住個介詞,搵返啱嘅詞尾,放上去就係。

雖然其他語言冇咁直接,但係用呢個角度嚟理解,成件事會簡單咗好多。

而家大家了解咗少少變格嘅概念,認識咗喺唔同語言裡面最常見嘅三個格(主、賓、與),下次就從過來人身分講下,點樣學、點樣記,係最無痛、最有效率㗎呢?